Est si on s’intéressait aussi à « l’enfant sage » ?

Dans un groupe d’enfants, il y a celui qui court partout, celui qui s’oppose, celui qui pleure souvent… Et puis, il y a « l’enfant sage ». Celui ou celle dont on remarque à peine la présence tant il semble facile à vivre. Il attend qu’on l’appelle, il joue seul sans déranger, il range ses affaires, il sourit poliment, ne demande rien, ne s’impose jamais.

Un vrai soulagement, parfois, pour les adultes. Un modèle pour les autres enfants. Et pourtant, cette sagesse « exemplaire » n’est pas toujours le signe d’un bien-être profond. Derrière cette posture se cache, dans certains cas, une réalité moins heureuse.

Cet article n’a pas pour but d’inquiéter, mais d’inviter à porter aussi notre attention sur les enfants qui ne font pas de vagues, à questionner ce que leur sagesse peut parfois masquer — tout en apprenant à distinguer un enfant simplement calme d’un enfant qui s’efface.

Car l’enfant sage est le grand oublié de l’observation collective.

Nous même, sur ce blog, d’abord écrit sur les comportements dit « agressifs » et les comportements atypiques, avant d’aborder le sujet de « l’enfant sage »…

Un comportement qui rassure les adultes… mais à interroger

Un enfant qui ne « dérange » pas est souvent valorisé. On le décrit comme « adorable », « facile », « autonome », « bien élevé ». Ce sont des mots que les adultes utilisent pour exprimer leur confort face à un enfant discret, accommodant, prévisible.

Mais si nous écoutons au-delà des apparences, nous pouvons nous demander : pourquoi cet enfant ne demande-t-il rien ? Pourquoi semble-t-il si effacé, si en retrait, si discret dans ses besoins ?

L’enfant qui se conforme pour ne pas déranger

Certains enfants développent très tôt une capacité à s’adapter aux attentes des adultes, jusqu’à en oublier leurs propres besoins. Cette adaptation peut être le fruit d’une sensibilité très fine au climat émotionnel autour d’eux : ils perçoivent les tensions, les attentes implicites, les humeurs… et cherchent à ne surtout pas « en rajouter ».

Ils deviennent alors des enfants qui absorbent, qui contiennent, qui se montrent toujours « raisonnables », parfois au prix d’un fort contrôle intérieur. Leur sagesse devient une stratégie : celle d’éviter le conflit, d’obtenir l’approbation, ou simplement de ne pas être un poids pour l’adulte.

💬 Une phrase souvent dite par les adultes est révélatrice :

“On ne l’entend jamais, il est adorable.”

… Ce qui peut aussi signifier :

“Il a appris à ne pas déranger.”

Quand l’environnement ne laisse pas de place à l’initiative

Parfois, ce que l’on interprète comme de la sagesse est une adaptation à un environnement strict ou très normatif. Dans certains contextes éducatifs où l’on attend des enfants qu’ils soient calmes, obéissants et efficaces, l’enfant peut apprendre très tôt que prendre des initiatives ou exprimer ses émotions comporte un risque.

Il se conforme alors pour éviter d’être repris devant les autres, d’être jugé comme « trop », « lent » ou « maladroit », ou, plus simplement, d’être puni.

Pour ces enfants, l’obéissance devient une stratégie de protection : mieux vaut deviner ce qu’on attend d’eux, rester dans les clous, se taire ou faire semblant de ne pas avoir besoin, que de risquer une sanction — même symbolique.

Dans ce cas, on observe souvent : une absence d’initiative spontanée, un besoin excessif de validation (« c’est bien ? », « je fais comme il faut ? »), et parfois un sourire figé, qui masque une grande tension intérieure.

Ce comportement n’est pas forcément le signe d’un trouble, mais d’une adaptation à un cadre perçu comme exigeant ou peu accueillant pour l’expression personnelle.

👉 D’où l’importance, en tant qu’adultes, de créer un environnement qui encourage la prise de risque, le droit à l’erreur, l’expression libre — autant que le respect des règles collectives.

Quand la peur d’être « trop » freine l’expression de soi

Chez certains enfants dits sages, on observe une forme de retenue dans l’expression des émotions. Ils sourient même quand ils sont tristes, minimisent leur douleur ou ne se plaignent jamais. Non pas parce qu’ils ne ressentent rien, mais parce qu’ils ont intégré — souvent inconsciemment — que leurs émotions pourraient déranger.

Ces enfants ont parfois très peur d’être « trop » : trop bruyants, trop sensibles, trop envahissants. Leur calme peut alors masquer une inquiétude de ne pas être aimé s’ils montraient leur vraie nature. Et cette peur peut les empêcher de faire des expériences fondamentales : s’affirmer, dire non, se tromper, prendre leur place.

Quand la « sagesse » cache une inhibition ou des troubles du développement

Il ne s’agit pas d’inquiéter à la moindre discrétion d’un enfant. Certains petits sont simplement plus posés, plus contemplatifs, plus sensibles à l’environnement. Mais parfois, ce comportement très effacé, ce besoin de ne surtout pas attirer l’attention, peut être le signe de difficultés plus profondes.

Certains enfants semblent « se mettre entre parenthèses ». Ils jouent seuls sans initiative, ne cherchent pas l’adulte du regard, répètent les mêmes gestes ou montrent peu d’expression émotionnelle. Dans ces cas, on peut se demander si ce « calme » apparent ne révèle pas :

- une inhibition, c’est-à-dire un frein intérieur qui empêche l’enfant de s’exprimer librement ;

- une forme de repli relationnel, qui peut faire partie d’un trouble du développement, comme les troubles du spectre de l’autisme (TSA).

Ces signes ne permettent pas à eux seuls de poser un diagnostic, mais ils appellent à une vigilance bienveillante. L’observation répétée, l’échange avec les parents, et parfois l’avis d’un spécialiste peuvent permettre d’éclairer la situation.

👉 Pour les professionnels, savoir repérer les premiers signaux faibles, sans surinterpréter ni banaliser, fait partie des compétences essentielles. C’est souvent le premier maillon d’une chaîne d’accompagnement précieuse pour l’enfant.

Une attention à redonner aux enfants discrets

Le risque, pour ces enfants, c’est l’invisibilité. Parce qu’on pense qu’ils vont « bien », on pense qu’ils n’ont pas besoin de la même attention que les autres. On les laisse seuls plus longtemps, on les sollicite moins, on oublie de les écouter avec la même disponibilité.

Et si, en réunion d’équipe, on s’arrêtait aussi sur les enfants “tranquilles” ? Une observation plus fine peut parfois révéler ce qui, derrière le calme, mérite d’être entendu.

Et si l’on valorisait autre chose que la sagesse ?

Au lieu de féliciter un enfant uniquement pour sa sagesse, pourquoi ne pas remarquer aussi :

- Quand il ose dire non

- Quand il exprime ce qu’il aime ou ce qu’il n’aime pas

- Quand il cherche l’attention sans attendre qu’on le lui propose

- Quand il prend sa place dans le groupe

- Quand il fait preuve de créativité, même si cela dérange un peu l’ordre établi

Encourager cela, c’est lui envoyer le message qu’il a le droit d’exister pleinement, pas seulement dans la posture attendue.

Pour les professionnels et les parents : quelques repères concrets

- Observez les enfants calmes avec autant de finesse que les autres. Ne supposez pas qu’ils vont bien simplement parce qu’ils ne manifestent rien.

- Proposez-leur des moments en tête-à-tête, où ils peuvent parler sans interruption, à leur rythme.

- Invitez-les à s’exprimer : dire leurs préférences, leurs désaccords, leurs émotions, sans chercher à les corriger.

- Valorisez leur audace plutôt que leur conformité.

Un enfant calme et épanoui… comment le reconnaître ?

Il est tout à fait possible qu’un enfant dit « sage » soit simplement un enfant calme par tempérament. La clé, c’est de ne pas partir d’un a priori (ni positif, ni négatif), mais de rester attentif aux nuances de son comportement.

Un enfant naturellement calme n’est pas forcément effacé :

- Il exprime ses besoins, même doucement : il dit quand il a soif, quand il veut aller aux toilettes, ou quand il est fatigué.

- Il entre volontiers en relation, même s’il préfère les interactions à deux ou en petit groupe. Il sourit, regarde dans les yeux, cherche l’adulte pour partager.

- Il explore son environnement à son rythme : il peut rester concentré longtemps sur un jeu, mais il est aussi curieux de ce qui l’entoure.

- Il exprime ses émotions, même avec modération : il peut pleurer quand il est triste, rire quand il est joyeux, et montrer qu’il est en colère parfois.

- Il montre une sécurité intérieure : il n’a pas besoin de se suradapter pour « bien faire » ou éviter de déranger.

Mieux comprendre les « enfants sages”… et tous les autres : pourquoi se former ?

Accompagner les enfants, c’est aussi savoir lire ce qu’ils ne disent pas, entendre ce qui s’exprime dans le silence, ou un comportement trop ajusté.

Se former, en tant que professionnel de la Petite Enfance, c’est acquérir des repères solides pour :

- repérer les signes d’un mal-être discret mais réel,

- ajuster son regard pour ne pas passer à côté de l’essentiel,

- offrir un accueil plus juste, plus soutenant, plus respectueux du rythme et de l’histoire de chaque enfant.

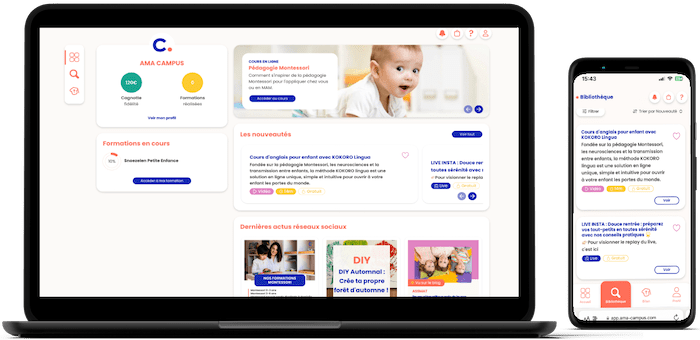

Des formations comme « Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant », « Les nouvelles connaissances sur le cerveau de l’enfant», ou « Repérer les signes de l’autisme », proposées sur AMA Campus et financées par IPERIA, permettent de renforcer ces compétences indispensables.

Savoirs et outils pour mieux comprendre et accompagner le développement des enfants.

DécouvrirPour conclure : tendez l’oreille

L’enfant « sage » peut-être un enfant calme qui va bien. Mais c’est parfois un enfant qui s’efface, qui se sur-adapte, qui espère être aimé sans prendre trop de place. C’est parfois le signe d’une inhibition plus marquée ou des premiers signaux d’un trouble du développement.

En tant qu’adultes, professionnels de la petite enfance ou parents, notre rôle est de lui offrir un espace où il peut être bien plus que « sage » : un enfant libre, entendu, vivant dans toute sa complexité.

Nous avons la responsabilité de tendre l’oreille, d’aiguiser notre regard, et de rester disponibles à ce que les enfants ne disent pas.

Plus de 1000 contenus, des nouveautés chaque semaine !

Accès gratuit

Que pensez-vous de cet article ?

Laissez nous votre avis !