Autonomie du jeune enfant : idées reçues et conseils

« Il doit apprendre à se débrouiller tout seul. »

« Elle sait mettre ses chaussures, elle n’a qu’à le faire. »

« Il faut qu’il devienne autonome ! »

Dans les discours éducatifs, l’autonomie est souvent présentée comme un objectif prioritaire. Et c’est vrai : les enfants ont besoin de développer leur autonomie pour grandir. Mais encore faut-il savoir ce que recouvre réellement cette notion, à quel âge on peut l’attendre, et dans quelles conditions elle s’installe sainement.

Car derrière certaines injonctions éducatives se cachent des idées reçues qui peuvent freiner le développement de l’enfant, au lieu de le soutenir.

« Plus tôt il est autonome, mieux c’est »

Cette idée est profondément ancrée, notamment dans des contextes où l’on valorise la performance ou la précocité. Pourtant, le développement de l’autonomie ne se précipite pas : il se construit étape par étape, à travers des expériences répétées, dans un environnement soutenant.

🧠 L’immaturité cérébrale des jeunes enfants ne leur permet pas encore de planifier, d’anticiper, ou d’évaluer les conséquences de leurs actes. Ce n’est pas qu’ils ne veulent pas faire seuls, c’est souvent qu’ils ne peuvent pas encore.

👉 Exemple : à 2 ans, un enfant peut essayer d’enfiler son manteau, mais aura besoin d’aide pour retourner la manche. Forcer un jeune enfant à « se débrouiller » seul trop tôt risque de générer frustration, stress, voire perte de confiance.

« L’autonomie, c’est faire seul »

On confond souvent autonomie et indépendance.

Or, être autonome, c’est pouvoir agir par soi-même… mais avec la sécurité de pouvoir compter sur l’adulte si besoin. C’est précisément cette sécurité – affective, relationnelle, physique – qui rend l’autonomie possible.

💬 Un enfant qui dit « je veux faire tout seul ! » teste ses compétences, tout en s’assurant que l’adulte est là, en arrière-plan. Un enfant qui ne demande jamais d’aide, ou à l’inverse refuse toute initiative, n’est pas nécessairement plus autonome.

« Il faut lui apprendre à ne plus dépendre de l’adulte »

Dès qu’un enfant entre à la crèche ou chez l’assistante maternelle, une pression implicite peut s’installer : il faut qu’il mange seul, qu’il s’endorme sans l’adulte, qu’il joue de manière autonome…

Or, la dépendance affective n’est pas un défaut, c’est un besoin vital dans les premières années de vie. C’est précisément en ayant été suffisamment dépendant dans un cadre sécurisant que l’enfant devient progressivement capable de se séparer, de se réguler, d’expérimenter seul.

« Il faut l’encourager à faire seul… même quand il est en détresse »

Laisser l’enfant galérer pour mettre ses chaussures, le laisser pleurer sans le prendre dans les bras, ou l’obliger à rester seul pour s’endormir, au nom de l’autonomie, sont des pratiques encore fréquentes.

Pourtant, le stress et la solitude inhibent l’apprentissage. L’autonomie ne se développe pas dans la contrainte ou l’isolement, mais dans un cadre soutenant, contenant, et encourageant.

🧠 Le cerveau d’un jeune enfant soumis à un stress intense (pleurs non consolés, absence de réponse à ses appels) sécrète du cortisol, ce qui nuit à la régulation émotionnelle et au sentiment de sécurité intérieure.

« S’il ne veut pas faire seul, c’est qu’il est paresseux ou capricieux »

Certains enfants réclament l’aide de l’adulte même lorsqu’ils sont capables d’agir seuls. Ce n’est pas toujours un refus d’autonomie. C’est parfois :

- un besoin de réassurance ;

- une manière d’exprimer une fatigue, une fragilité émotionnelle ;

- un test relationnel : « Est-ce que tu es encore disponible pour moi ? »

🔁 Si l’on répond systématiquement par des injonctions à “faire seul”, l’enfant peut se sentir incompris ou abandonné dans ses émotions. À l’inverse, reconnaître son besoin sans faire “à sa place” renforce la confiance et la coopération.

Comment soutenir une véritable autonomie chez le jeune enfant ?

Accompagner le développement de l’autonomie ne consiste pas à « pousser l’enfant à faire seul », mais à lui offrir un cadre dans lequel il peut progressivement oser, essayer, et prendre sa place avec confiance. Voici quelques repères concrets pour favoriser cette autonomie de manière respectueuse et ajustée.

Créer un cadre sécurisant, base indispensable de l’autonomie

Un jeune enfant ne peut prendre des initiatives que s’il se sent en sécurité, affectivement et physiquement. Cela signifie que l’adulte est présent, stable, bienveillant, et que l’enfant sait qu’il peut s’appuyer sur lui à tout moment.

L’autonomie ne naît pas dans la solitude, mais dans la présence rassurante de l’adulte, qui constitue un point d’ancrage intérieur.

➡ Un enfant explore d’autant mieux qu’il sait qu’il peut revenir se réfugier.

Adapter les attentes à son développement réel

Chaque enfant avance à son rythme, selon sa maturité motrice, émotionnelle, cognitive. Il est donc essentiel de proposer des gestes adaptés à ses capacités actuelles, sans calquer nos attentes sur un âge « théorique ».

Cela peut passer par :

- lui proposer de choisir entre deux vêtements, plutôt que de s’habiller seul ;

- l’inviter à ranger un jeu avec vous, plutôt que de le faire seul ;

- lui permettre de verser l’eau d’une petite carafe dans son verre… quitte à éponger ensuite avec lui.

Ces petits actes du quotidien, répétés dans un cadre sécurisant, sont les fondations d’une autonomie durable.

Plan de libre exploration pour les enfants, mettant en avant leur autonomie et leur développement à travers différents espaces et activités.

Télécharger gratuitementValoriser les tentatives, pas seulement les réussites

L’autonomie se construit par essais, erreurs, ajustements. Ce qui compte, ce n’est pas que l’enfant fasse « parfaitement », mais qu’il ose essayer.

Valoriser ses efforts – même maladroits – c’est lui faire comprendre que le chemin compte autant que le résultat.

➡ Dire « Tu as vraiment pris le temps de boutonner, bravo ! » est souvent plus bénéfique qu’un « Tu vois, tu y arrives ! » qui focalise uniquement sur la réussite.

Ne pas faire à sa place… sauf s’il en a besoin

Il est important de laisser l’enfant expérimenter, mais cela ne veut pas dire le laisser seul ou l’abandonner face à la difficulté.

L’adulte peut se tenir à côté, offrir sa présence, proposer son aide si l’enfant en manifeste le besoin, sans intervenir trop vite. Il s’agit de l’accompagner sans faire à sa place, sauf s’il montre qu’il en a besoin.

➡ Être disponible ne signifie pas tout faire, mais savoir quand s’effacer, quand soutenir, et comment le faire avec tact.

Intégrer l’autonomie dans le quotidien, sans pression ni enjeu

L’autonomie se cultive dans les petites routines, les gestes familiers, les situations récurrentes. Il ne s’agit pas d’imposer des “moments d’autonomie”, mais d’aménager l’environnement pour que l’enfant puisse, petit à petit, faire par lui-même :

- des objets à sa portée ;

- des routines prévisibles qu’il peut anticiper ;

- des espaces où il a le droit de choisir : quel livre lire, où s’installer, avec quel jeu jouer…

Ces possibilités d’agir et de décider sont autant d’occasions d’exercer son autonomie sans pression, sans évaluation, juste dans le plaisir d’apprendre et de faire par soi-même.

Se former pour mieux accompagner l’autonomie de l’enfant

L’autonomie est un processus fin, qui exige de l’observation, de l’écoute et une posture ajustée. Pour les professionnels de la petite enfance, il est précieux de pouvoir approfondir leurs connaissances et outiller leurs pratiques autour de cette notion-clé.

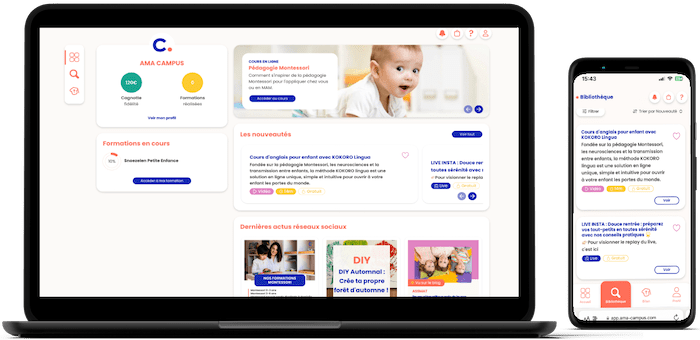

Plusieurs formations proposées par AMA Campus, en partenariat avec IPERIA, permettent d’aborder l’autonomie sous différents angles, en lien avec les gestes du quotidien, l’environnement de l’enfant et son développement global :

- 🧼 Accompagnement dans les actes du quotidien et autonomie de l’enfant. Une formation ciblée pour comprendre comment chaque moment du quotidien (repas, change, habillage, etc.) peut devenir un support de développement de l’autonomie — sans pression ni sur-stimulation.

- 🧸 Activités d’éveil et de socialisation contribuant au développement de l’enfant. Pour aménager un environnement qui favorise l’initiative de l’enfant, tout en respectant son rythme et ses besoins relationnels.

- 💬 Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant. Car il ne peut y avoir d’autonomie sans sécurité émotionnelle. Cette formation aide à repérer les signaux, nommer les émotions et ajuster l’accompagnement affectif.

Toutes ces formations sont finançables par IPERIA, sans avance de frais pour les assistantes maternelles et les salariés du particulier employeur. Elles permettent d’ancrer des pratiques bienveillantes dans le quotidien, sans surcharger ni culpabiliser les professionnels.

L’autonomie n’est pas une injonction à faire seul, mais un cheminement soutenu par des adultes disponibles, respectueux, et à l’écoute des besoins de l’enfant.

Que pensez-vous de cet article ?

Laissez nous votre avis !